« 11 femmes, 11 amphithéâtres » : une pierre à l’édifice en faveur de l’égalité réelle

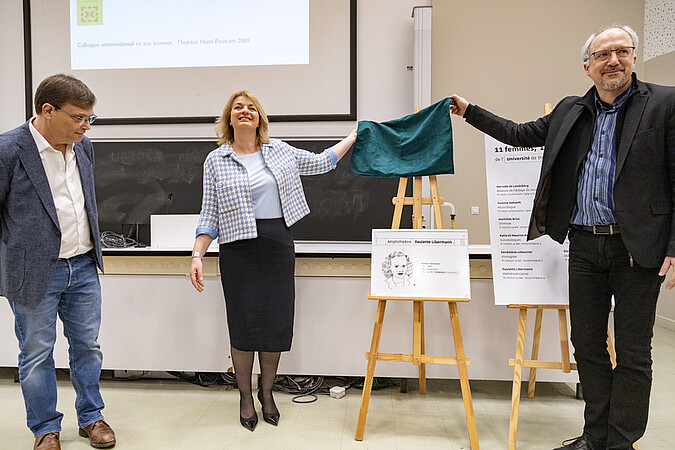

Fruit d’un travail de longue haleine et d’une consultation menée auprès de la communauté universitaire, l’amphithéâtre 6 de l’Institut Le Bel est le premier à prendre le nom d’une femme scientifique strasbourgeoise d'exception : celui de la mathématicienne Paulette Libermann. La cérémonie s’est déroulée, mardi 11 février, à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, avec pour ambition d’« inscrire un changement durable dans les mentalités ».

Amphithéâtres 1, 2, 3, 4, 5, 6 : aujourd’hui des numéros, demain des noms de femmes scientifiques illustres, pour inspirer et faire naître des vocations chez les étudiantes et les étudiants, qui se diront pourquoi pas moi

. Quatre amphithéâtres de l’Institut Le Bel vont être rebaptisés d’après des femmes scientifiques ayant marqué par leur passage l’histoire de l’Université de Strasbourg. De même que sept autres lieux de l’université, à Strasbourg, mais aussi Haguenau et Schiltigheim.

D’Herrade de Landsberg (entre 1125 et 1130-1195) à Annie Cheminat (1943-2022)

« D’Herrade de Landsberg (entre 1125 et 1130-1195) à Annie Cheminat (1943-2022), le panel des personnalités retenues va du Moyen Age à l’époque la plus contemporaine », se félicite Isabelle Kraus, vice-présidente Égalité, parité, diversité, lors de la cérémonie de dévoilement de la première plaque, illustrée par un artiste de la maison, Julien Dupré, directeur adjoint de la Direction du numérique

. Une véritable traversée des époques et des disciplines aussi, de la linguistique à la chimie en passant par la virologie ou encore la musicologie. C’est la mathématicienne Paulette Libermann, pionnière de la géométrie différentielle (lire encadré) qui ouvre le bal, donnant son nom à l’amphithéâtre 6 de l’Institut Le Bel.

Une consultation très suivie

Isabelle Kraus et Nicolas Matt, vice-président Patrimoine, remontent le fil du projet : Tout est parti d’un recensement de 2022, lors duquel nous nous sommes rendu compte que sur les 27 amphithéâtres portant le nom d'une personne, un seul, soit 4 % portait le nom d'une femme

. Une consultation en ligne est donc lancée, pour féminiser la topographie universitaire : Nous avions symboliquement choisi le chiffre de huit lieux à nommer, car le lancement s’est fait le 8 mars 2023, Journée internationale des droits des femmes

.

Mais le résultat, qui dépasse les attentes, aboutit à une extension du périmètre : onze lieux de l’université seront finalement nommés, car un couple figure dans les noms retenus (Katia et Maurice Krafft) et que plusieurs composantes se sont ralliées au projet en cours de route

. C’est le cas de la Faculté de droit, sciences politiques et gestion, où deux lieux porteront bientôt le nom d’une femme, de la Faculté de médecine, de l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspé) et de la Faculté des langues : elle sera la prochaine à donner le nom d’Irène Melikoff à l’amphithéâtre 4 du Patio, le 14 février prochain.

Concrètement, les deux dénominations, l'ancienne et la nouvelle, vont cohabiter un temps, pour ne pas trop déboussoler les étudiantes et les étudiants

, souligne Nicolas Matt.

Invitation à rester vigilant

3 152 propositions ont émané de 394 participants, auxquelles se rajoutent des propositions faites par des personnes extérieures qui ont vu passer l’information de la consultation dans la presse locale

, énumère Isabelle Kraus. Une soixantaine de noms étaient éligibles

, correspondant aux trois critères fixés (une femme ayant travaillé et/ou étudié à l’Université de Strasbourg / ayant participé à son rayonnement / décédée). Les onze premiers noms ayant tous trait au domaine de l’enseignement, nous comptons bien garder en mémoire les autres noms éligibles, pour donner une suite à cette belle aventure humaine

, qui implique de nombreux services de l’université (Direction des moyens généraux, Direction du patrimoine immobilier, Direction de la communication, Direction des ressources humaines, cabinet).

394 participants, 3 152 propositions, une 60aine de noms éligibles

Un projet qui vise non pas à rattraper le passé, mais donner à vivre une mémoire vivante

, a tenu à souligner Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg. Et qui sonne comme une invitation à rester vigilants : le combat pour l’inclusion n’est jamais gagné et doit être poursuivi, dans la droite ligne de nos valeurs républicaines et de service public

.

Paulette Libermann, pionnère de la géométrie différentielle

Paulette Libermann est une pionnière de la géométrie différentielle moderne. Ses recherches portent sur le problème d’équivalence, un sujet directement lié aux équations de la relativité générale. Co-autrice, dans les années 1980, d'un ouvrage de référence, elle reçoit pour ses travaux le prix Charles-Dupin en 1968, décerné par l’Académie des sciences. Son influence est telle qu’en 2009, un colloque international lui est consacré à l’Institut Henri-Poincaré. La grande mathématicienne a aussi été une femme engagée qui, malgré les difficultés, a su imposer son talent et laisser une empreinte durable dans son domaine.

Née à Paris en 1919, elle intègre en 1938 l’École normale supérieure de jeunes filles à Sèvres, mais les lois anti-juives du régime de Vichy l'empêchent de passer l’agrégation. Elle poursuit néanmoins ses recherches sous la direction du mathématicien Élie Cartan. En 1942, elle et sa famille doivent fuir Paris pour Lyon. En décembre 1942, elle rencontre le professeur strasbourgeois réfugié à Clermont-Ferrand, Charles Ehresmann, qui accepte de diriger ses travaux. Après la Libération, elle retourne à Sèvres, passe l’agrégation et approfondit ses recherches à l'Université d'Oxford. De retour en France, elle enseigne à Strasbourg, au lycée des Pontonniers, tout en poursuivant ses travaux de recherche. En 1951, elle est attachée au CNRS à Strasbourg et soutient en 1953 sa thèse intitulée « Sur le problème d’équivalence de certaines structures infinitésimales », sous la direction de Charles Ehresmann. Par la suite, elle obtient un poste de maître de conférences, puis professeure à l’Université de Rennes. En 1966, elle rejoint l’Université de Paris puis Paris 7, où elle dirigera un séminaire avec Charles Ehresmann.

Les personnes qui l'ont côtoyée témoignent qu’au-delà de son talent scientifique, elle a toujours été très attentive aux jeunes chercheurs.

Éléments biographiques établis par Thomas Delzant (UFR Math-Info), qui a prononcé l'éloge de Paulette Libermann lors de la cérémonie du 11 février.

Catégories

Catégories associées à l'article :Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :