La formation des professeurs des écoles aux mathématiques, enjeu d’un colloque international

Quelle place donner à la pensée algorithmique et à la pensée probabiliste dans l’enseignement des mathématiques ? Comment conjuguer perception dans l’espace, sensibilisation aux enjeux climatiques et formation par le jeu ? C’est avec la perspective de former les enseignants de l’école primaire pour faire des élèves de jeunes citoyens éclairés qu’un colloque international a réuni à Strasbourg 200 formateurs en mathématiques, début juin. Retour sur l’événement avec Charlotte Derouet, enseignante-chercheuse en didactique des mathématiques (Laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication-Lisec/Inspé, Unistra) et Catherine Thomas, formatrice en didactique des mathématiques à l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspé) de Strasbourg.

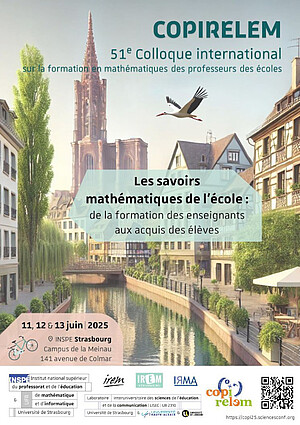

Quel était l’enjeu de l’organisation du 51e colloque de la Copirelem (lire encadré), du 11 au 13 juin derniers ?

Charlotte Derouet : Chaque année, le colloque de la Copirelem propose une thématique comme ligne directrice. Cette fois, le thème, très général, autour des savoirs mathématiques à enseigner, portait une attention particulière aux liens entre mathématiques et enjeux climatiques. Le programme comprenait trois conférences plénières, dont l’une à trois voix avec Eric Guilyardi, directeur de recherche au CNRS et président de l’Office pour l’éducation au climat (OCE), proposant des pistes concrètes pour développer l’éducation au changement climatique. L’idée était d’ouvrir la réflexion sur le rôle des mathématiques dans cet enseignement, et, à terme, d’outiller les enseignants, souvent en questionnement face à ces nouveaux attendus.

Cela répond à une préoccupation croissante : comment former des élèves capables de penser le monde de demain, avec des outils mathématiques solides et des raisonnements éclairés ?

« Comment former des élèves capables de penser le monde de demain, avec des outils mathématiques solides et des raisonnements éclairés ? »

Catherine Thomas : Outre les conférences, le programme était composé d’ateliers et de communications prenant appui sur des travaux de recherche en didactique des mathématiques ou des réflexions didactiques de formateurs en mathématiques. Nous avons pu par exemple questionner l’intérêt du jeu pour apprendre des mathématiques, réfléchir sur l’enseignement des mathématiques à des élèves à besoins particuliers, ou encore sur la pertinence de faire de la géométrie dans la cour, en prenant par exemple l'échelle de son corps, et non seulement dans son cahier.

La manière dont on aborde l’enseignement des mathématiques a varié dans le temps ?

C. T. : Oui, de façon notable. La réforme dite des « maths modernes » des années 60-70, trop déconnectées du réel, a laissé un héritage difficile. Elle a contribué à une forme de rejet des mathématiques, perçues comme abstraites et inaccessibles. Puis, un mouvement inverse s’est amorcé : celui d’un retour au concret, d’un ré-ancrage dans le monde. L’enjeu est désormais de faire des mathématiques un levier pour comprendre les grands défis contemporains.

La création des Instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques (IREM), en 1968, allait déjà dans ce sens. Aujourd’hui, le retour de la gestion de données et l’entrée des probabilités dès le CM1 — auparavant introduites seulement au collège — pourraient être de bons outils pour aborder ces défis. Cela nécessite une formation renforcée pour les professeurs des écoles, qui doivent aborder ces notions avec des élèves plus jeunes.

Il y a aussi la question de lever les barrières des filles à l’apprentissage des mathématiques…

C. D. : Oui, et c’est un enjeu ancien mais toujours actuel. Des recherches, notamment en sociologie, montrent que des biais genrés existent : les garçons sont davantage interrogés sur la construction de nouveaux savoirs, tandis que les filles sont plus sollicitées pour reformuler, en mathématiques. Ou encore qu’au début du CP, aucune différence de réussite en mathématiques n’existe entre filles et garçons, l'écart ne devenant visible, en défaveur des filles, qu'à partir de la fin du CP.

« La réforme de la formation des enseignants, une opportunité pour diminuer les biais de genre dans l'approche des mathématiques »

C. T. : Il n’y a pas de différences cognitives entre filles et garçons, d’où l’importance de former les enseignants à repérer et à éviter de véhiculer des stéréotypes concernant les mathématiques et les sciences. À l’heure actuelle, les futurs professeurs des écoles sont très majoritairement des femmes au profil non scientifique. La réforme de la formation initiale, avec la création d'une licence Professorat des écoles, offrira l’occasion de renforcer les connaissances mathématiques des étudiant.es et, nous l’espérons, leur en donner une meilleure appétence pour les enseigner et peut-être diminuer les biais de genre sur ce sujet.

Copirelem, un réseau au service des formateurs

La Commission permanente des Instituts de recherche pour l’enseignement des mathématiques pour l’enseignement élémentaire (Copirelem) organise chaque année un colloque rassemblant les formateurs d’enseignants du premier degré. Le 51e congrès, tenu à Strasbourg du 11 au 13 juin 2025, a réuni environ 200 participants venus principalement de France, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Québec ou encore de Djibouti. L’événement était coorganisé par l’Institut de recherche pour l’enseignement des mathématiques (Irem) de Strasbourg, l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspé), l’Institut de recherche mathématique avancée (Irma), le Laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication (Lisec) et le rectorat.

Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :