« Œuvrer à la construction d’un regard collectif sur l’inceste »

Depuis une quarantaine d’années, et plus encore depuis #MeToo (2017), les récits d’inceste se multiplient. Kathia Huynh, post-doctorante au sein de l'Institut thématique interdisciplinaire (ITI) Lethica (Littératures, éthique et arts), s’est penchée sur ce phénomène dans le cadre de son projet « Le récit à l’épreuve de l’inceste (19e-21e siècle) », avec un focus sur la littérature ultracontemporaine.

Selon un sondage Ipsos de 2023, 11 % de Français ont déjà été victimes de situations incestueuses, soit 7,4 millions de personnes. Le rapport d’étape 2023 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants estime que le nombre de femmes victimes tourne autour de 83%. Dans 87% des cas, l’agresseur est un homme. Et les chiffres sont sans doute inférieurs à la réalité des faits…

, souligne Kathia Huynh dont la recherche, en la confrontant à des récits d’une violence parfois insoutenable, a changé sa perception du monde.

Une publication sort environ tous les deux mois

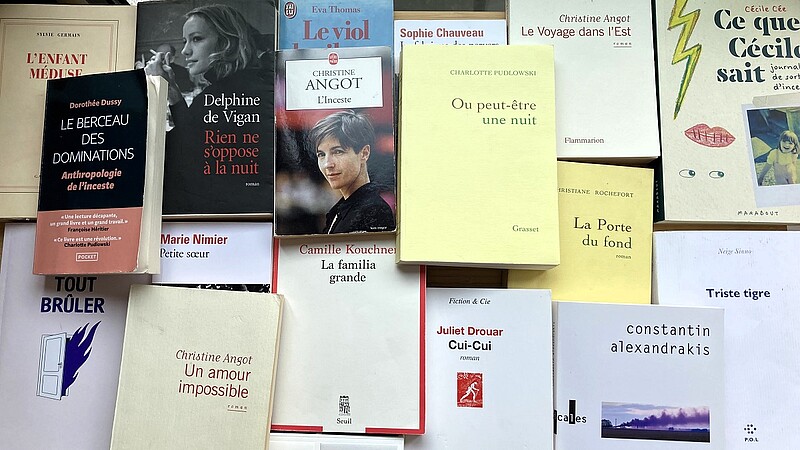

Fictions, autofictions, témoignages, romans poétiques, bande dessinée, films, pièce de théâtre… Durant son année de post-doctorat, Kathia Huynh étudie plus d’une soixantaine d’ouvrages essentiellement autobiographiques et écrits par des femmes. Il y a un intérêt public et médiatique autour de l’inceste aujourd’hui, une publication sort environ tous les deux mois – et encore, plusieurs m’échappent sans doute.

Si au 19e siècle, l’inceste entre frère et sœur est un topos de la littérature romanesque, présenté comme « consenti », dramatisé en « amour impossible » ou « tragique », la littérature contemporaine répète pour sa part que l’inceste « consenti » n’existe pas. On peut situer un premier jalon avec la parution du “Viol du silence” d’Eva Thomas (1986), la première victime d’inceste à avoir témoigné à visage découvert dans une émission télévisée.

Comment dire, raconter…

Les textes que Kathia Huynh étudie témoignent tous d’une difficulté à dire et à raconter, ce qui se traduit par une propension à commenter le récit, à revenir sur ce qui vient d’être avancé. Il y a toujours cette question de légitimité : qui dit ? Comment dire, raconter et quoi ? Il y a aussi l‘impossibilité de dire, le refus de dire, avec des silences, des ellipses.

Les récits sont marqués par l’intertextualité : ils viennent par exemple discuter les savoirs institués sur l’inceste, comme les théories de Claude Levi-Strauss ou de Freud. Les autrices se citent également entre elles, un phénomène qui émerge de manière plus marquée à partir de 2020.

Une connivence d’expérience, à la fois intime et politique

Il y a une connivence d’expérience, à la fois intime et politique, avec une forme d’hommage intellectuel et militant. Faire chœur, c’est aussi œuvrer à la construction d’un regard collectif sur l’inceste

, souligne la chercheuse qui a pu rencontrer deux écrivains victimes d’inceste, Christian Gachet, auteur de Vie privée et Céline Cée, autrice de la bande dessinée Ce que Cécile sait. Journal de sortie d'inceste.

Un travail parfois compliqué

Kathia Huynh évoque un travail parfois compliqué qui interroge sa pratique de lectrice et de chercheuse. Face à l’inceste, le premier réflexe, de défense, de déni, serait de détourner le regard de l’insoutenable. Mais si je referme un livre, qu’est-ce que cela dit de ma capacité à regarder la question en face ? Tous les récits que j’ai étudiés montrent que nous sommes paramétrés avec des biais pour ne pas voir l’inceste. Ces livres m’ont fait voir le filtre à travers lequel j’existais, à travers lequel nous sommes tous et toutes socialisés

, confie la chercheuse qui évoque la difficulté de rendre légitime cet objet de recherche encore peu étudié.

Une journée d’étude intitulée « Actualités des récits d’inceste (1986-2025) » organisée en juin par Kathia Huynh a permis d’évoquer les travaux sur le sujet. Pour approfondir certaines problématiques mises en évidence pendant ses recherches, son post-doctorat a été prolongé d’un an.

Questionner les définitions

En s’inspirant de la définition de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, l’inceste est défini dans la plupart des dictionnaires comme des relations sexuelles entre un homme et une femme liés par un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage

(Larousse). C’est une définition qui ne correspond pas à la réalité de l’inceste et aux recherches sur l’inceste. Plusieurs problèmes se posent, notamment le fait d’évoquer un homme et une femme, ce qui exclut les garçons violés par un parent de sexe masculin par exemple. Autre problème : le dictionnaire définit l’inceste par le mariage et l’alliance, alors que la réalité de l’inceste, c’est l’agression sexuelle, le viol…

, souligne Kathia Huynh, qui évoque comme référence les travaux de Dorothée Dussy et notamment son ouvrage : Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste (2013).

Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :