La Coop d’Alsace, une histoire qui s’écrit au présent

Alors qu’à l’est de Strasbourg, le quartier qui porte son nom est en pleine réhabilitation urbaine, la chercheuse Cathy Blanc-Reibel, ingénieure d’études CNRS au sein du Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (Lincs), prête sa plume au récit historique de « l’institution » Coop. « J’ai voulu rendre leur juste place à celles et ceux qui ont fait l’histoire de cette entreprise, au plus bas de l’échelle ».

Qu’est-ce que la Coop d’Alsace ?

Créée en 1902, c’est une véritable institution dans la région : un réseau d’épiceries, avec pour point central, névralgique, celui qui approvisionne le tout, le siège du Port-du-Rhin. Situé aux confins de la ville, il est à partir de 1911 à la fois lieu de stockage, usine de production agroalimentaire et siège administratif de la société. Au plus fort de son histoire, il y avait quasiment un point Coop dans chaque village alsacien – un maillage allant presque jusqu’à 700 points de vente ! La coopérative locale s’est appuyée sur une fédération nationale. La Coop d’Alsace est la dernière à s'éteindre en France, il y a maintenant dix ans, après un lent essoufflement, dans une course contre la grande distribution.

« Un maillage de presque 700 points de vente dans toute l'Alsace »

Comment en êtes-vous venue à écrire son histoire ?

J’ai consacré une thèse à l’histoire de la Neustadt, soutenue en 2018. En a découlé un projet de recherche Idex, porté par Jean-Daniel Boyer, sur l’approvisionnement de Strasbourg et notamment ses boulangeries : le point central de l’alimentation est le pain, d’ailleurs quand on regarde dans les annuaires, les « Konsumverein » (« coopérative de consommation ») sont référencées avec les boulangeries. C’est là que j’ai commencé à m’intéresser à la Coop. De fil en aiguille, à partir d’un projet de chapitre de livre qu’on m’a demandé sur les utopies architecturales (ce que la Neustadt n’était pas !), j’en suis venue à écrire sur « l’utopie de la Coop ».

Quel a été votre parti-pris ?

L’histoire, linéaire, avait déjà été écrite, et très bien, par Philippe Wendling. Quand le comité éditorial de l'ouvrage m’a sollicitée pour écrire ce chapitre du livre sur l’histoire (lire encadré), j’ai pris le contre-pied avec un parti-pris thématique : avec mes lunettes de chercheuse, je me suis demandée quel était l’angle mort de cette histoire. C’était clairement celle des petites mains, qui ont fait tourner la boutique dans l’ombre, et en particulier les femmes. Celles et ceux que j’appelle « les invisibles de la Coop ».

« L’idéal d’un commerce éthique, égalitaire et solidaire »J’ai l’habitude de travailler avec le service Inventaire et patrimoines de la Région Grand Est, et j’ai aussi épluché les documents aux archives d’Alsace pour établir de nouvelles données, un nouveau regard : d’où des graphiques, cartes et de nombreuses illustrations. J’ai pu aussi inclure un éclairage sur l’école ménagère, qui m’intéresse également.

En quoi le projet de la Coop est-il une « utopie » ?

J'ai fréquenté les Coop depuis mon enfance, mais je connaissais finalement assez peu leur histoire : son nom provient de la vocation coopérative du projet, basé sur une utopie internationaliste et socialiste. Il n’y a qu’à voir l’imagerie des débuts, des ouvriers soutenant un globe, ou encore la phrase emblématique « L’Union fait la force ». L’idée qui le sous-tendait : offrir des produits de bonne qualité aux gens de peu. L’idéal d’un commerce éthique, égalitaire et solidaire. C’est aussi, très concrètement, un outil d’empouvoirement des femmes : elles peuvent être employées, gérantes de supérette, or il n’y en avait guère à la campagne dans le commerce.

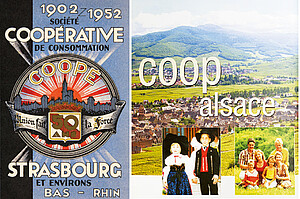

Ce qu’on sait peu, aussi, c’est que le mythique logo orange est signé du designer franco-américain de Lucky Strike, Raymond Loewy ! Cet avant-gardisme ouvrier connaît un tournant régionaliste à partir de l’époque de la Guerre froide : l’imagerie devient beaucoup plus traditionaliste, avec les villages alsaciens et les enfants en costume. Cela m'amuse d'appeler ce changement le « virage de la knack » ! D'ailleurs, le logo a été transformé et devient vert. Le nom avait auparavant aussi été francisé, devenant « Coopé » dans le langage courant.

Il y a un enjeu à travailler sur l’histoire de la Coop : alors que le quartier est en pleine transformation urbaine depuis quelques années, il y a peu d’archives accessibles. L’urbex dans ce lieu mythique du patrimoine industriel alsacien a contribué en partie à disperser les archives, beaucoup de gens ont des bouts de Coop chez eux !

Histoire et héritage d’une utopie

Après l’ouvrage consacré à la Manufacture des tabacs, autre site emblématique du patrimoine industriel strasbourgeois, récemment réhabilité, le livre La Coop d’Alsace, histoire et héritage d’une utopie, est édité en partenariat entre le service Inventaire et patrimoines de la Région Grand Est, la Sers, la SPL-Deux-Rives et le laboratoire Lincs, titré à 2 000 exemplaires.

Richement illustré, il croise les points de vue, alternant les éclairages historique, thématique (sur le « navire amiral » qu’est l’entrepôt central) et architectural (avec le dernier chapitre consacré à la réinvention urbaine du site, toujours en cours, signé par ses maîtres d’œuvres).

13 €, 160 pages, 186 illustrations

Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :