La guerre à hauteur d’enfants

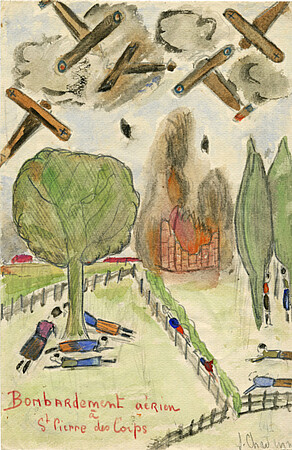

Comment les plus jeunes traversent-ils l’épreuve d’un conflit armé ? Qu’en retiennent-ils, quelles sont les traces physiques et psychiques ? À travers notamment l’étude des sources de l’intime – dessins, rédactions scolaires, journaux, récits – l’historienne Camille Mahé, du Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (Lincs – CNRS/Unistra), décentre le regard habituellement porté sur la Seconde Guerre mondiale pour le porter à la hauteur des enfants, entre 6 et 14 ans. Exploration d’une discipline encore jeune.

Une autre chronologie du conflit

Pour les enfants, la guerre ne commence pas nécessairement en 1939. Camille Mahé le souligne d’emblée : Pour les plus jeunes Français, la guerre débute réellement avec l’irruption de la violence dans leur quotidien, c’est-à-dire plutôt à partir de 1943-1944, avec les bombardements et les pénuries aggravées

. Avant cela, les événements restent souvent abstraits : l’armistice de 1940, l’Occupation, la « drôle de guerre ».

C’est pourquoi sa thèse, soutenue en 2021 et aujourd’hui adaptée en livre (lire encadré), couvre une période volontairement « décalée » : de 1943 à 1949. Une manière de suivre les prolongements du conflit dans l’immédiat après-guerre, souvent tout aussi difficiles, notamment en raison du maintien du rationnement.

Une démarche comparée entre la France, l’Allemagne et l’Italie

Sa thèse adopte une démarche comparée entre la France, l’Allemagne et l’Italie. Une perspective qui révèle des contrastes inattendus : L’expérience vécue par un enfant allemand en ville diffère davantage de celle d’un enfant allemand à la campagne que de celle d’un enfant français citadin

, souligne la chercheuse. Moins que la nationalité, ce sont le lieu de vie, l'origine sociale et l'appartenance à un groupe persécuté par les nazis qui façonnent l’expérience enfantine de la guerre

.

L’intime comme source historique

Pour capter ce vécu, Camille Mahé mobilise un corpus riche. Intime (rédactions scolaires, dessins, journaux personnels, lettres, jouets – parfois fabriqués par les enfants eux-mêmes) et officiel (rapports de pédiatres et de nutritionnistes) se croisent, pour dresser un tableau nuancé des effets psychiques et physiques de la guerre.

Certaines données sont sans appel : taille et poids inférieurs à la moyenne, puberté retardée chez les filles, affaiblissement généralisé – autant de signes durables de la malnutrition. Le tout dans un contexte de grande instabilité émotionnelle.

Cette immersion dans les archives, dont certaines sont conservées au Musée national de l’éducation (Munaé) de Rouen, est mise en perspective avec les discours politiques et humanitaires de l’époque, qui instrumentalisent parfois l’image de l’enfant : les uns pour reconstruire une démocratie (en entretenant l’idée d’un climat de guerre permanent), les autres pour attirer des fonds (en dramatisant les vécus).

Déconstruire l’image de l’enfant victime

L’imaginaire collectif reste profondément marqué par des fictions telles que Allemagne année zéro (1948), Jeux interdits (1952), Un sac de billes (1973)… Des œuvres puissantes, mais qui ont figé une image misérabiliste de l’enfant en temps de guerre, réduit à sa vulnérabilité.

Camille Mahé appelle à nuancer ce regard. Sans nier la dimension profondément traumatique de cette période – la plus meurtrière pour les enfants au 20e siècle –, il faut aussi entendre la manière dont ils peuvent la vivre : avec une forme d’aventure, d’excitation même. Jouer dans les décombres, entendre les sirènes, tout cela stimule leur imaginaire.

En somme, ils restent des enfants.

La chercheuse pointe également un effet de loupe autour des enfants juifs, notamment à travers l’écho immense du Journal d’Anne Frank, publié dès 1947. Une œuvre essentielle, mais dont le succès a pu occulter d’autres expériences, tout aussi significatives mais moins spectaculaires, celles des 99 % d’enfants aux quotidiens plus « ordinaires ».

L’imaginaire collectif reste profondément marqué par des fictions de l'après-guerre

Une discipline en devenir

L’histoire de l’enfance comme champ de recherche, ou childhood studies, reste encore balbutiante en France. Elle s’est d’abord développée dans le monde anglo-saxon, mais aussi en Italie. En France, les travaux pionniers de Stéphane Audoin-Rouzeau ou Manon Pignot ont surtout porté sur la Première Guerre mondiale. Camille Mahé s’inscrit dans cette filiation, tout en défrichant un terrain jusque-là peu exploré.

Croiser les disciplines

Formée à l’histoire, Camille Mahé n’en revendique pas moins une forte appétence pour la sociologie. Elle s’inscrit dans une approche résolument interdisciplinaire, attentive aussi aux apports de la psychologie de l’enfant, les travaux de Françoise Dolto et du couple Brauner sur l’interprétation des dessins enfantins en tête. Là encore, il s’agit de repérer des motifs récurrents : par exemple, le visage vide pour représenter un défunt

.

Une figure ambivalente

Objet de protection croissante dans les discours au tournant du 19e siècle – interdiction du travail des mineurs, fin des châtiments corporels – il reste pourtant perçu comme un être à part, parfois menaçant. L’idée qu’ils peuvent devenir des délinquants en puissance reste sous-jacente dans de nombreux discours d’après-guerre

, rappelle Camille Mahé, qui aime prendre l’image d’une figure Janus

.

Un constat qui résonne encore aujourd’hui. Elle cite volontiers le juge Édouard Durand, spécialiste des violences faites aux enfants : Il faut prendre leur parole au sérieux

. Une idée qu’elle reprend dans ses travaux, tant elle traduit la difficulté à faire véritablement place à la voix des plus jeunes – en temps de guerre comme de paix.

- Lire aussi sur The Conversation : Le retour des pères après la Seconde Guerre mondiale : un tournant dans l’histoire des familles en France ?

Un projet Idex sur les enfants mutilés

Actuellement, à travers un projet Idex, Camille Mahé s’intéresse aux enfants mutilés. Là encore, il convient de ne pas être restrictif dans la période étudiée : On constate que les victimes ne vont pas s’arrêter le 8 mai 1945

, mais continuent des années après, notamment avec les mines laissées lors de leur retraite par les Allemands ou les engins explosifs abandonnés par les armées alliées. D’ailleurs, cela a contraint les institutions à étendre la législation sur les blessés de guerre, car les enfants sont des victimes d’après-guerre.

Les jeunes blessés sont considérés comme des victimes à soigner, mais aussi dans une perspective utilitariste : il faut en faire des travailleurs encore utiles à la société.

Pour cela, les autorités dispensent des discours ambivalents : on dit vouloir faire de la jeunesse une priorité, ils sont l’ “avenir de la nation”, mais dans les faits les instituts qui l’accueillent comme les écoles sont les dernières à être reconstruites, bien après les mairies, les préfectures…

Une thèse adaptée en monographie

Camille Mahé, qui est aussi chercheuse associée à Sciences Po Paris, a adapté sa thèse en livre. Pensé adaptation dès son écriture, sur le conseil précieux de l’historienne Manon Pignot, rencontrée au début de ce travail. Publié aux Presses universitaires de France (PUF),

le livre se compose de trois parties : « La sortie de guerre à hauteur d'enfants », « Les premières victimes de la guerre ? » et « Sauver l'enfance ». Il est richement illustré par un cahier central.

Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :