Une unité de recherche dédiée aux explosifs et aux poudres propulsives submicronisés

Parmi les laboratoires de l’Université de Strasbourg, l’Unité d'appui et de recherche Nanomatériaux pour les systèmes sous sollicitations extrêmes (NS3E - CNRS/ISL/Unistra) dispose d’une situation à part. Située sur un terrain militaire, elle est hébergée par l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL). Son sujet ? Les explosifs et autres poudres propulsives, à la frontière entre l’infiniment petit et l’infiniment rapide.

Pour entrer dans ce laboratoire un peu particulier, il faut montrer patte blanche aux militaires qui gèrent le site. Créé après la Seconde Guerre mondiale, l’Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis est une structure sous tutelle de la Direction générale de l’armement (DGA) et de son homologue allemande. Il regroupe actuellement quelque 400 personnels dont 80 chercheurs.

L’un de ses laboratoires, l’Unité d'appui et de recherche Nanomatériaux pour les systèmes sous sollicitations extrêmes est en co-tutelle avec l’Université de Strasbourg (Unistra) depuis 2014. Cette dernière est composée d’une quinzaine de membres : ingénieurs, techniciens, chercheurs, dont deux sont habilités à diriger des recherches de l’Unistra, et doctorants.

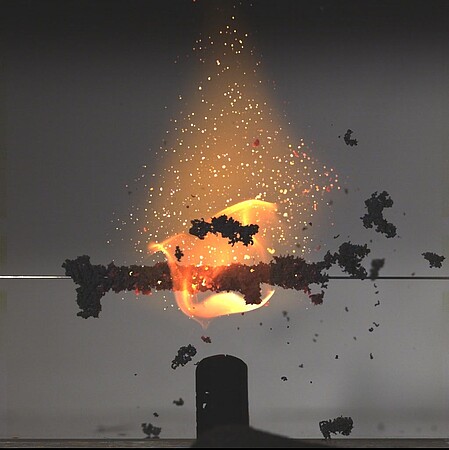

Leur travail porte sur les matériaux énergétiques. Ce sont des matériaux réactifs, qui brûlent, déflagrent, détonent comme les poudres, les compositions pyrotechniques ou les explosifs nanométriques

, détaille Marc Comet, directeur de l’unité et chercheur de l'ISL. Objectif : élaborer un explosif le plus performant et le moins sensible possible, capable de répondre à des sollicitations précises.

80 % des explosifs sont utilisés dans le cadre civil

Une recherche utile au milieu de la défense mais pas que. Contrairement à ce que pense le public, 80 % des explosifs utilisés le sont dans le cadre civil, dans les carrières, pour le forage minier ou encore la construction d'autoroutes. Ils permettent d’économiser l’énergie mécanique comme celle des pelleteuses

, explique Fabien Schnell, ingénieur CNRS en instrumentation scientifique et pyrotechnie.

Accélérer ou modérer la vitesse de détonation

Pour ce faire, l’équipe fabrique des matériaux qu’elle submicronise. C’est-à-dire que nous réduisons la taille des particules. Cela permet de modifier leurs propriétés et d’en tester de nouvelles, mais aussi d’accélérer ou modérer la vitesse de détonation et ainsi concevoir des systèmes plus complexes

, précise Marc Comet.

Test de densité, des propriétés techniques, de leur comportement… ces particules sont passées à la loupe. Grâce à l’infrastructure de l’ISL, nous disposons de beaucoup d’instrumentation et nous pouvons réaliser des manipulations qui ne seraient pas possibles en dehors d’un terrain militaire

, se réjouit Fabien Schnell qui précise que les réactions ont lieu à une vitesse extrêmement rapide ce qui nécessite des caméras adaptées pour les observer.

Une alternative à l’usage d’azoture de plomb

Le laboratoire a ainsi pu réaliser les premières images de détonation de la nitroglycérine dans le cadre d’une thèse. Nous sommes également pionniers dans l’élaboration de particules d’explosifs de petite taille par évaporation flash de spray

, rapporte Marc Comet. Une technologie brevetée qui permet de figer l’explosif dans sa plus petite taille possible et d’avoir ainsi une poudre ultrafine.

Une solution plus écologique pour éviter la dispersion de plomb dans l’environnement

L’unité s’intéresse aussi à l’association de thermites nanostructurées avec des explosifs. Mélanger une nanothermite, utilisée comme composition incendiaire, avec un explosif submicronisé permet d’obtenir une détonation.

La découverte, qui a fait l’objet du dépôt d’un brevet, permet de remplacer l’azoture de plomb dans les détonateurs, afin de satisfaire aux exigences des nouvelles réglementations européennes. C’est une solution plus écologique pour éviter la dispersion de plomb dans l’environnement

, résume Fabien Schnell qui développe aussi un volet formation et prévention.

Nous avons rédigé un chapitre sur la sécurité des laboratoires en pyrotechnie dans l’ouvrage d'André Picot et de Jean Ducret : “Sécurité et prévention des risques en laboratoire de chimie et de biologie”.

D’autres projets, plus confidentiels, sont en cours et notamment le développement de prototypes à destination des industriels ou des forces armées.

Fabien Schnell obtient la médaille de cristal du CNRS

À 48 ans, Fabien Schnell est récompensé par la médaille de cristal du CNRS pour ses travaux sur la pyrotechnie. Il est aujourd’hui le seul agent du CNRS affecté à l’Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis.

Spécialiste de la microscopie électronique à balayage, il développe et adapte des techniques pour observer des explosifs réduits à l’échelle nanométrique. Garant de la sécurité du laboratoire, il forme ses collègues du site à la sécurité pyrotechnique.

Catégories

Catégories associées à l'article :Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :