La diversité enseignée à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé

Créé il y a six ans, le Diplôme universitaire de médecine de la diversité, qui vise à sensibiliser médecins et étudiants à la prise en charge des patients d’origine non européenne, fait cette année des émules. Un module optionnel de 15 heures de médecine de la diversité est proposé dès la rentrée en sixième année de médecine. Une thématique essentielle et pourtant peu enseignée.

Le problème, c’est que les prises en charge spécifiques ne sont pas forcément connues, parfois même à inventer faute de recherches sur le sujet

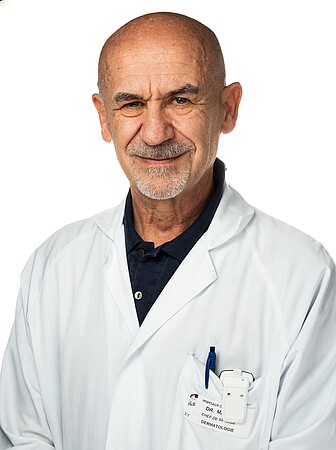

, souligne d’emblée Antoine Mahé, professeur conventionné de l'Université de Strasbourg, fondateur du diplôme d’université (DU).

Cette problématique affecte tous les champs de la médecine

, poursuit le dermatologue qui évoque le cas des populations d’Afrique et du Moyen-Orient. Elles ont par exemple assez souvent un taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à la référence occidentale, mais sans être pour autant malades. Mais cela pose quand même des problèmes de dosage de certains médicaments, notamment pour les chimiothérapies, et nous ne disposons d’aucune étude pour nous aider.

Autre exemple : Aux États-Unis, les Afro-américains greffés traités avec du tacrolimus, un immunosuppresseur indiqué pour la prévention du rejet de greffe, présentaient un taux de rejet de greffon beaucoup plus élevé que dans d’autres populations. En cause, un métabolisme spécifique qui interférait sur l’efficacité du médicament et qui nécessitait un doublement des doses, phénomène complètement passé inaperçu du fait d’études de pharmacodynamie initiales menées exclusivement chez des patients d’origine européenne.

Une expression de la douleur liée à la culture

Au-delà de ces facteurs liés à la génétique, Antoine Mahé évoque aussi l’influence socio-culturelle. Les troubles psychologiques, comme la dépression, ne s’expriment pas de la même manière en fonction des cultures.

Il en est de même pour la douleur avec un cas assez médiatique, celui de Naomi Musenga, décédée à 22 ans, qui n’avait pas été prise au sérieux par une opératrice du Samu.

Un pseudo « syndrome méditerranéen »

Il s’agit ici de l’invocation d’un pseudo « syndrome méditerranéen », lequel supposerait que quand une personne issue de cette aire géographique se plaint de quelque chose notamment de douleur, elle exagère, alors que c’est bien sûr inexact.

A l’inverse, dans certaines cultures, la douleur est minimisée. Dans le programme, les étudiants sont invités à donner des exemples de cas dysfonctionnels vécus dans leurs pratiques. Un médecin consultait ainsi une mère et son enfant d’origine comorienne. Arrivés aux urgences, ils n’étaient pas particulièrement expressifs et ont attendu plusieurs heures avant d’être pris en charge. Il s’est révélé que l’enfant avait une péritonite sur appendicite. Le médecin a entendu ses confrères dire que cette population comorienne pouvait être également « recousue sans anesthésie » car elle ressentirait peu la douleur… Là encore c’est bien entendu faux. Il faut savoir décrypter les symptômes, tout particulièrement ceux en rapport avec une douleur dont l’expression peut considérablement varier en fonction de la culture (mais pas seulement).

Un sujet sulfureux

Enfin, il y a les facteurs géographiques, avec des pathologies plus présentes dans certaines populations. Comme les problèmes liés à l’excision ou à l’utilisation de produits éclaircissant la peau. Mais inversement, il ne faut pas exagérer la fréquence de maladies exotiques, ni même d’ailleurs la part de spécificités populationnelles médicales lors d’une prise en charge. La similitude de prise en charge, quelle que soit l’origine, est en fait la norme. L’important est de savoir faire preuve de discernement.

Une quinzaine d’années pour faire accepter le principe du DU

Avec 100 heures de cours en distanciel, le DU s’adresse aux étudiants et médecins français ou étrangers. Il se décline à travers cinq modules : sciences sociales et humaines, dermatologie, spécialités d’organes et de systèmes, grands ensembles régionaux d’intérêt sanitaire, méthodologies d’études et d’enseignement. Nous avons une vingtaine d’inscrits chaque année

, souligne Antoine Mahé qui précise qu’une quinzaine d’années ont été nécessaires pour faire accepter le principe de ce DU.

Cela a pu être vu comme un sujet un peu “sulfureux”, alors que ça n’a rien à voir avec ce que certains appellent le “wokisme”, ou à l’inverse avec du racisme : ces différences sont un fait technique dont la méconnaissance, liée au fait qu’on a affaire à des minorités dont les spécificités sont peu connues, peut entrainer des retards de prise en charge.

Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :