Alzheimer : une lumière pour raviver la mémoire ?

Une simple lumière pourrait-elle aider à lutter contre la maladie d’Alzheimer ? Des chercheurs du Laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives (LNCA – CNRS/Unistra), en collaboration avec un spécialiste des systèmes climatiques à Paris-Saclay, viennent de démontrer chez la souris qu’une stimulation lumineuse rythmée permet de restaurer précocement la dynamique cérébrale altérée par la maladie d’Alzheimer. Leurs travaux, publiés dans Imaging Neuroscience, ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques et diagnostiques pour cette maladie neurodégénérative, première cause de démence dans le monde.

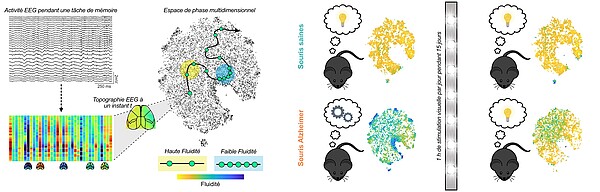

La maladie d’Alzheimer est marquée par des troubles de la mémoire et l’accumulation de plaques amyloïdes des amas anormaux de protéines qui se forment dans le cerveau. Pourtant, ces dépôts ne suffisent pas à expliquer l’apparition des symptômes. En analysant l’activité cérébrale de souris modèles de la maladie à l’aide d’électroencéphalogrammes, une technique non invasive déjà utilisée en clinique, les scientifiques ont identifié une réduction de la « fluidité » cérébrale, soit la capacité du cerveau à changer rapidement d’état d’activité. Ces altérations précèdent l’apparition des plaques et s’accompagnent de troubles subtils de la mémoire associative.

Pour quantifier ces dynamiques, les chercheurs ont fait appel à des outils mathématiques développés en météorologie pour étudier les phénomènes extrêmes. Cette approche interdisciplinaire inédite a révélé un indicateur de fluidité cérébrale, précoce des dysfonctionnements neuronaux, potentiellement utilisable en clinique.

La fluidité cérébrale restaurée

Les scientifiques ont ensuite testé une thérapie non médicamenteuse développée au Massachusetts Institute of Technology (MIT) : une stimulation lumineuse à 40 Hz, diffusée une heure par jour pendant deux semaines. Résultat : la fluidité cérébrale est restaurée et les performances des souris dans des tests de mémoire sont améliorées de manière significative. Mieux encore, ces effets perdurent après l’arrêt de la stimulation, suggérant une reprogrammation durable des réseaux neuronaux.

Cette étude montre que la stimulation lumineuse ne viserait pas une anomalie isolée mais agirait sur la dynamique globale du cerveau, à la manière d’une mise à jour de système. Facile à mettre en œuvre, sans effet secondaire connu, cette méthode non invasive pourrait devenir un levier thérapeutique dès les premiers stades de la maladie. Les chercheurs envisagent à présent des enregistrements EEG chez l’humain mais aussi de tester l’effet des stimulations chez des patients.

Découvrez la présentation de cette étude en vidéo par Matthieu Aguilera, doctorant au LNCA, deuxième prix du jury lors de la finale nationale Ma Thèse en 180 secondes 2023

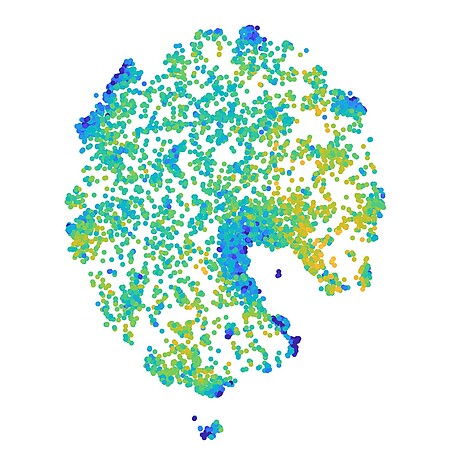

L’activité cérébrale de souris saines et de souris atteintes d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer a été enregistrée par électroencéphalogramme (EEG) pendant qu’elles réalisaient une tâche de mémoire. L’activité enregistrée sur l’ensemble des électrodes permet de reconstruire des topographies globales de l’activité cérébrale, mais celles-ci deviennent difficiles à interpréter directement. Cette activité peut alors être représentée plus simplement comme un parcours dans un espace multidimensionnel, le nombre de dimensions correspondant au nombre d’électrodes d’enregistrement : plus ce parcours évolue librement, plus la dynamique cérébrale est fluide ; à l’inverse, lorsque l’activité reste figée dans une même région, la fluidité est réduite. Chez les souris atteintes d’Alzheimer, cette fluidité est diminuée, accompagnée de moins bonnes performances de mémoire. Après deux semaines de stimulation lumineuse quotidienne à 40 Hz, ces souris retrouvent une meilleure fluidité cérébrale et de meilleures capacités de mémoire.

Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :