Plongée dans les étoiles avec l’expérience Stella

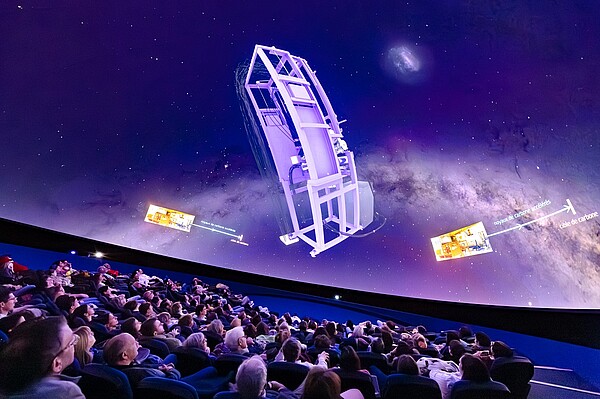

Ce mercredi 2 avril le planétarium a fait dôme comble à l’occasion d’une projection grand public d’un film sur l’évolution des étoiles et l’expérience Stella. Une expérience de physique nucléaire à visée astrophysique débutée en 2015 et menée à l’Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien (IPHC - Unistra/CNRS). Objectif ? Comprendre la nucléosynthèse des éléments chimiques dans les étoiles, nécessaire à l’apparition de la vie sur Terre.

Quand j’ai vu le résultat au planétarium, j’ai pris une claque, je m’émerveille de ce qu’on a réussi à faire pour le public

, se réjouit Sandrine Courtin, directrice de l’IPHC. Pour tenter de comprendre la synthèse des éléments nécessaires à la création de la vie, durant 25 minutes commentées en direct par les scientifiques porteurs du projet, le spectateur se plonge dans l’infiniment grand avec des explications sur la structure et l’évolution des étoiles, du Soleil aux étoiles massives.

Amener les étoiles en laboratoire

Au moment du Big Bang, la nucléosynthèse primordiale a engendré de l’hydrogène, de l’hélium et des traces de lithium. Les autres éléments comme le carbone et l’oxygène, indispensables à la vie que nous connaissons, ont été créés par les réactions nucléaires au sein des étoiles

, explique Sandrine Courtin.

Reproduire la fusion des atomes de carbone

Le film embarque ensuite le public à l’IPHC, puis au Laboratoire de physique des 2 infinis Irène Joliot-Curie à Orsay pour découvrir les éléments du dispositif de physique nucléaire expérimental Stella (Stellar Laboratory). Nous cherchons à reproduire la fusion des atomes de carbone et à en mesurer la probabilité aux températures typiques du cœur des étoiles massives. Certaines personnes me demandent parfois si j’amène les étoiles dans le laboratoire. Le film permet de montrer comment nous procédons

, poursuit la chercheuse.

Des simulations stellaires

Développé durant deux ans avec le planétarium, le film a été pensé pour pouvoir être projeté sur le dôme. Avec un ingénieur de l’IPHC, spécialisé en réalité virtuelle, et deux autres chercheurs de l’équipe Stella, nous avons imaginé le film à partir des plans du dispositif expérimental pour mettre en parallèle une simulation 3D de l’expérience en fonctionnement et une représentation de l’évolution des étoiles et de leurs processus nucléaires

, rapporte Thibaut Dumont, chercheur à l’IPHC, qui évoque un projet d’équipe mêlant physique nucléaire et astrophysique.

Les informations obtenues par Stella peuvent être utilisées dans les calculs de simulations stellaires pour améliorer les prédictions de l’évolution stellaire et de la synthèse des éléments chimiques qui nous entourent

, conclut le chercheur. L'expérience est menée dans le cadre des projets CNRS Nucléaire et Particules et de la chaire de l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg (USIAS) de Sandrine Courtin.

Les résultats scientifiques de l'équipe Stella

Différents résultats scientifiques mis en évidence lors de la projection ont été obtenus depuis plusieurs années par l’équipe Stella à la fois en physique nucléaire expérimentale et en physique stellaire.

En 2020, l’équipe a publié ses premières mesures des taux de réaction nucléaire pour la réaction de fusion carbone + cabone dans le journal Physical Review Letters. Elle a mesuré avec une précision inégalée la probabilité de fusion aux basses énergies d’intérêt astrophysique. Ces résultats ont été confirmés par un deuxième article qui vient d’être accepté.

Les taux nucléaires sont l’un des nombreux ingrédients pour comprendre l’évolution complexe des étoiles, et notamment de la phase de fusion du carbone dans les étoiles massives (supérieures à huit masses solaires). Grâce au code d'évolution stellaire de Genève, il a été possible d’étudier les implications de ces nouvelles mesures sur la vie des étoiles massives et la synthèse des éléments chimiques en leur sein. En particulier, les résultats publiés par l’équipe de Strasbourg dans deux articles du journal Astronomy & Astrophysics en 2022 et en 2024 montrent comment ces taux influencent la durée et les caractéristiques de la phase de fusion du carbone, la structure du cœur des étoiles massives, mais aussi la synthèse des éléments chimiques.

Un troisième article dans ce même journal sera publié cette année pour cette fois discuter d’une phase plus avancée de l’évolution stellaire : la phase où brûle l’oxygène.

Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :