Ce que le kitsch dit de nous

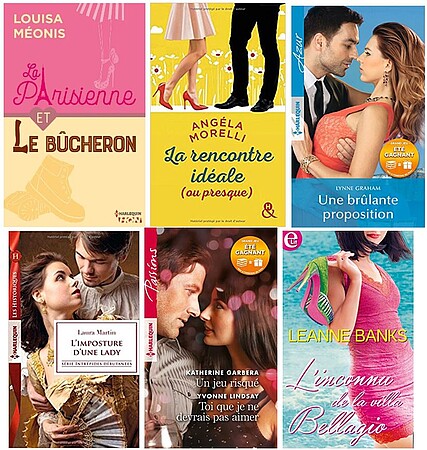

Quel est le point commun entre le « Rabbit » de Jeff Koons, les films suédés dans « Be Kind, Rewind » (« Soyez sympa, rembobinez ») de Michel Gondry, les chansons de Céline Dion, le rock métal et les romances Harlequin ? Le kitsch, bien sûr ! Nouvel opus de la collection « Cultures visuelles », « Le kitsch ou le naufrage du sublime », des Presses universitaires de Strasbourg (PUS), propose une histoire du kitsch des origines à nos jours.

Aux origines du kitsch

Un concept à la fois très connu et somme toute indéfinissable : Le mot naît et commence à circuler à la fin du 19e siècle en Allemagne. Son étymologie n’est pas certaine, elle pourrait dériver du mot allemand kitschen - signifiant à la fois « ramasser des déchets », « faire du neuf avec du vieux » et « berner quelqu’un » - ou bien être l’inversion du mot « chic ». Cette origine incertaine du terme recoupe l’évolution fluctuante et ambivalente de la notion

, soulignent Mathilde Vallespir et Franz Johansson, enseignants chercheurs à Sorbonne Université, qui ont dirigé l’ouvrage.

Une notion qui sous son apparente légèreté permet en réalité de mettre en lumière les transformations - au moins esthétiques si ce n'est éthiques - de nos sociétés libérales au cours des dernières décennies. Le kitsch nourrit à la fois des liens très profonds avec les totalitarismes et avec le capitalisme libéral. C’est là une des ambivalences et des paradoxes qui en font un objet d’étude passionnant, ouvert à la diversité des approches et des disciplines.

Concept savant, culture populaire

Mathilde Vallespir et Franz Johansson ont invité des chercheurs et des chercheuses en histoire de l'art, en philosophie, en linguistique, en musicologie, en lettres, en sciences de l'information et de la communication mais aussi des artistes (Violetta Cruz, Christophe Prigent, Vincent Olinet) à penser le kitsch dans toutes ses dimensions.

Pensons à Donald Trump ou à la Corée du Nord !

Le kitsch est avant tout visuel, lié aux images

, souligne Martial Guédron, historien de l’art à l’Université de Strasbourg qui signe une contribution dans le livre. Mais en réalité, il imprègne aussi la littérature et les médias, la chanson et la musique, le langage et la pensée, l’économie et la politique.

Pensons à Donald Trump ou à la Corée du Nord !

Ainsi, le livre retrace au fil des contributions l’évolution du concept dans les écrits de ses principaux théoriciens : Walter Benjamin (1892-1940), Clément Greenberg (1909-1994), Abraham Moles (1920-1992), ou encore Hermann Broch (1886-1951) dont l’un des textes a inspiré le titre. Mais, magie du kitsch, cette histoire philosophique et esthétique se raconte au prisme d’objets faisant écho chez le plus grand nombre. Ce qui en fait un livre à l’image de son sujet, à la fois savant et populaire !

Le créateur de la collection « Cultures visuelles » passe la main

En 2016, Martial Guédron a fondé la collection « Cultures visuelles » aux Presses universitaires de Strasbourg (PUS). Une collection qui sous sa direction a édité huit ouvrages traitant de sujets aussi variés que l’astronomie, la taxidermie, la photographie ou encore la cartographie, à diverses époques, mais à chaque fois au prisme des images, de leur fabrication, de leur utilisation et de leur réception. Martial Guédron passe aujourd’hui le relai à Catherine Méneux, maître de conférences en histoire de l’art du XIXe siècle à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et à Thierry Laugée, professeur de l’histoire de l’art contemporain à Nantes Université, mais surtout fin connaisseur de la ligne éditoriale de la collection puisqu’il y a publié un ouvrage sur le Musée d’histoire naturelle de New-York !

Mots-clés

Mots-clés associés à l'article :