Prépas privées en santé : une enquête alerte sur leur efficacité réelle

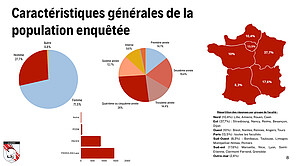

Une enquête sur l'impact des organismes privés de préparation aux concours d'entrée en santé, ainsi qu'au second cycle des études médicales, a été conduite à l’échelle nationale en 2024, sous l’égide de la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé de Strasbourg. Conclusion : les étudiants n’ayant pas recours à ces onéreux cursus, qui s’imposent dans le paysage des études de santé, ne réussissent pas moins bien que leurs camarades « préparés » – parfois même au contraire.

Plus de 64 % des étudiants en première année, 70 % en second cycle (externat) y ont recours : les prépas privées progressent dans les rangs des étudiants en santé (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie), fortement relayées sur les réseaux sociaux. Elles proposent des cours supplémentaires, des entraînements aux examens, et un encadrement intensif. Moyennant des frais d’inscription en hausse constante ces dernières années – comptez entre 3 000 à 7 000 € l’année – engendrant des inégalités pour une part non négligeable d’étudiants et posant une question d’équité pour l’accès aux études.

Impact pédagogique limité

Et, surtout, pour un impact pédagogique limité : en première année, le rang médian des étudiants n’ayant pas eu recours à une prépa est 76e ; 83e pour les étudiants ayant eu recours à une prépa. En deuxième cycle, les étudiants répondants ayant validé le rang A (note supérieure à 14/20, minimale obligatoire) sont 95,8 % parmi ceux ayant suivi une prépa ; 94,4% parmi ceux n’en ayant pas suivi. Soit une différence non significative.

Ce sont les conclusions d’une étude, dévoilée le 12 mai et menée en 2024 par l'Association amicale des étudiants en médecine de Strasbourg (AAEMS) et Nans Florens, néphrologue et enseignant à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, sous l’égide de cette même faculté. Cette étude entre dans le cadre de notre stratégie d’évaluation et d’amélioration de la qualité de notre formation, pour identifier ses éventuels points faibles et lacunes

, souligne son doyen, Jean Sibilia. Menée en 2024 à l’échelle nationale, l’enquête compte près de 2 400 répondants, dont plus d’un tiers dans le Grand Est.

Un phénomène accentué par les réformes

Nous avons souhaité documenter ce phénomène de la progression des prépas privées, leur efficacité réelle sur la réussite des étudiants ou encore leur coût financier global pour les familles, car il n'y a pas d'état des lieux global pour la France

, souligne Nans Florens. Nous recevions beaucoup de questions de lycéens lors des journées portes ouvertes, sur la nécessité de recourir ou non à ces prépas

, complète Lise Cucchi, étudiante en 5e année de médecine et présidente de l’AAEMS en 2023-2024.

Les auteurs de l’enquête mettent en lumière la progression des prépas privées, sous l’effet conjugué d’une succession de réformes des études de santé ces dernières années* : Les acteurs du secteur privé ont su tirer parti de ce climat d’incertitude et d’anxiété : 57 % des étudiants y avaient recours avant la réforme du 2e cycle (2021), 80 % aujourd’hui

, souligne l’enquête. Les études en santé restent en effet très sélectives, malgré la réforme du numerus clausus : ils étaient ainsi 14 % d’admis en 2e année, en 2019, à Strasbourg. Dans ce contexte, il y a une pression ressentie par 60 à 70 % des étudiants interrogés pour avoir recours à la prépa, avec un marketing et un lobbying très agressifs de la part des organismes de prépas privées, qui démarchent les lycéens, sur les salons d’orientation, etc. La prépa privée apparaît presque comme un passage obligatoire. Ce sentiment est renforcé par l’environnement : quand une grande partie des camarades de promo s’inscrit en prépa privée, il devient délicat de ne pas faire de même. La prépa privée se normalise donc progressivement dans le paysage des études de santé

, notent les auteurs de l’étude. Avec, au final, le coût très lourd pouvant peser sur certaines familles, parfois les étudiants eux-mêmes, qui vont jusqu’à s’endetter

.

Justice sociale

L’enseignement principal de l’enquête restant que le recours massif aux prépas privées n’améliore pas significativement les résultats académiques des étudiants en santé

, les auteurs de l’étude, enseignants et étudiants, en appellent aux pouvoirs publics et à la Conférence des doyens de médecine : ils demandent à ce que soit réalisé un audit national indépendant sur le rôle et l’efficacité des prépas privées en santé, domaine totalement dérégulé, pour en évaluer la réelle plus-value

. La responsabilité est globale, quand on compte 60 000 étudiants par an en première année en France

, glisse Nans Florens. Ils appellent aussi à réguler ce secteur et alléger le poids financier supporté par les étudiants en santé

, au risque de reproduire – voire monnayer – des inégalités déjà existantes. Il en va non seulement de la méritocratie, mais aussi de la représentativité et de la justice sociale dans nos filières médicales

.

- Pour en savoir plus : Accéder aux résultats complets de l’enquête

* Première année du premier cycle des études de médecine (PCEM) en 2010, Première année commune aux études de santé-Paces devenue Parcours d’accès spécifique santé (Pass)/ licence option Accès santé (LAS)/licence mention Sciences pour la Santé (LSpS) en 2020, épreuves classantes nationales-ECN en 2023, 2e cycle-R2C en 2021

L’alternative du tutorat

Des alternatives, majoritairement gratuites, existent aux prépas privées : le tutorat, proposé par les associations étudiantes, offre un soutien pédagogique, méthodologique et psychologique, favorisant la réussite et l’entraide entre promotions, tout en cultivant une dynamique collaborative au sein de la communauté étudiante médicale. Ce sont des initiatives pédagogiques qui ont pour vocation d’accompagner les étudiants de la 2e à la 6e année de médecine. Gérés par les étudiants à travers les associations, ils bénéficient d’un agrément ministériel. Les auteurs de l’étude appellent également à pérenniser et amplifier ce dispositif de soutien et formation par les pairs. Cet accompagnement de nos étudiants est crucial, dans un souci de justice sociale, pour que notre université continuer à jouer son rôle de formidable ascenseur social

, tient à insister Jean Sibilia, doyen de la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé.